Innovationen für unsere Kunden

Durch unsere Erfahrung, unser Fachwissen und unsere gute Vernetzung mit Partnerunternehmen und Forschungseinrichtungen sind wir in der Lage, aus einer Vielzahl innovativer Technologien die passenden Lösungen für Sie und Ihr Unternehmen auszuwählen. Dabei stehen Genauigkeit und Zuverlässigkeit stets im Vordergrund.

Unser Expertenteam unterstützt Sie gern!

evonta® - Innovationen anhand ausgewählter Beispiele:

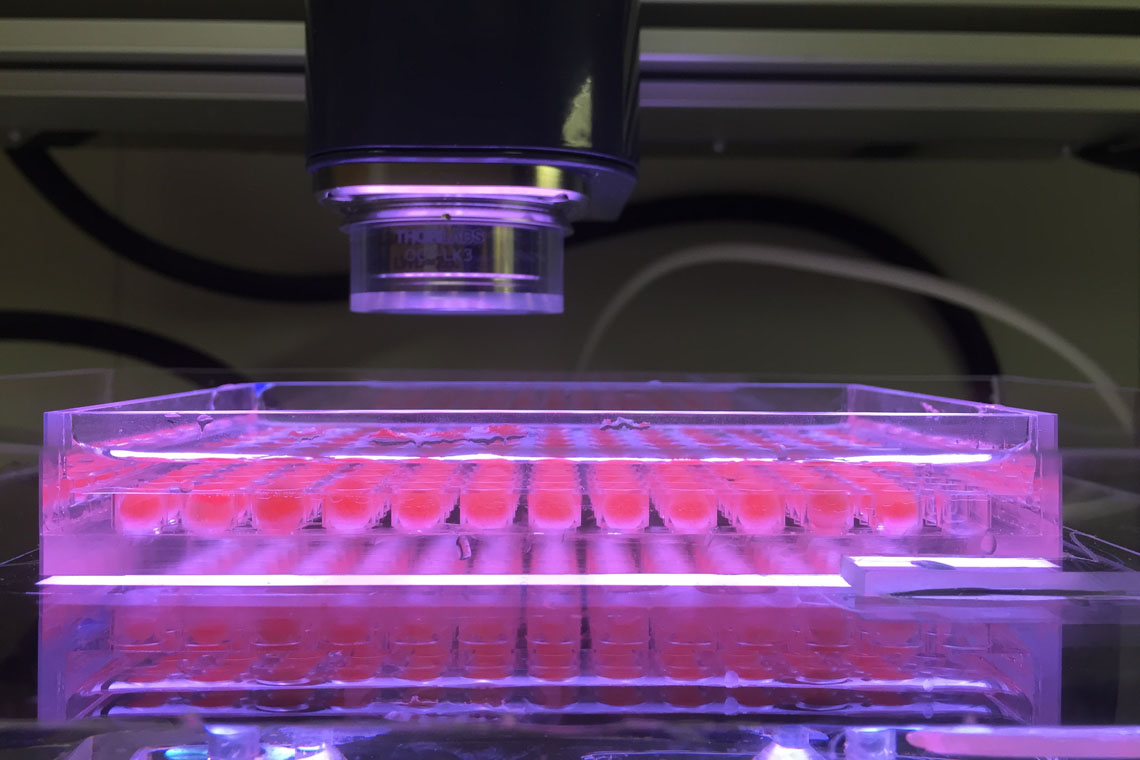

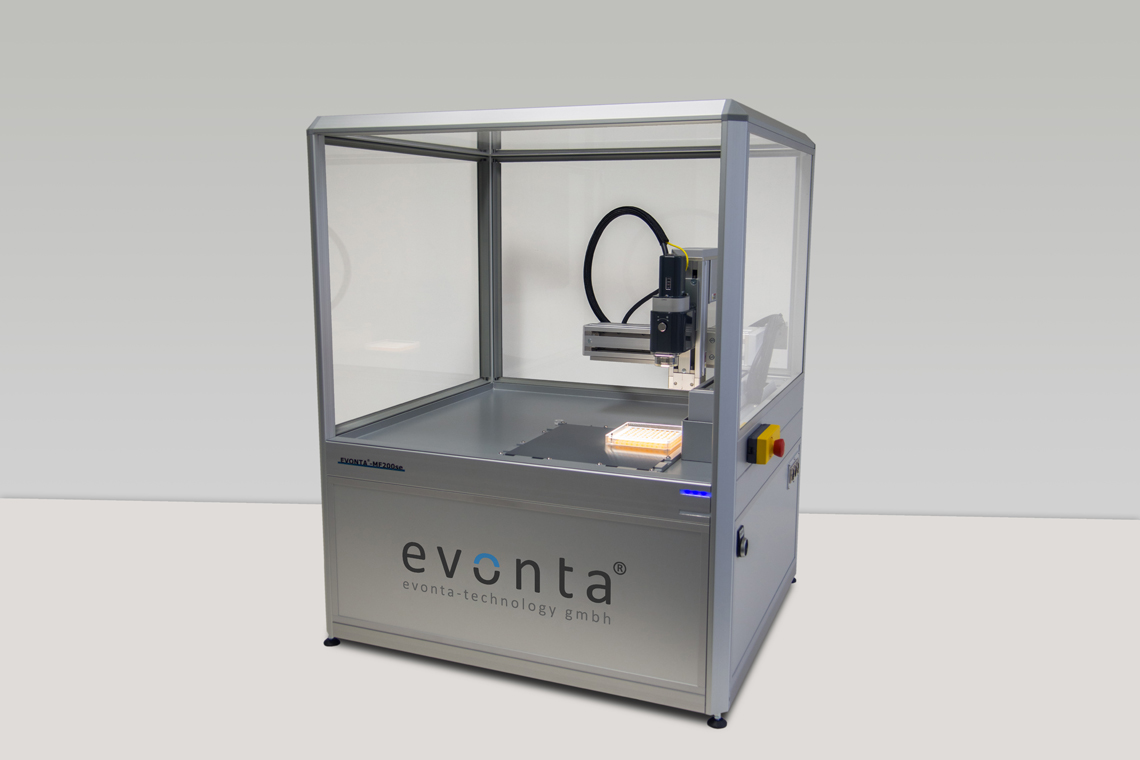

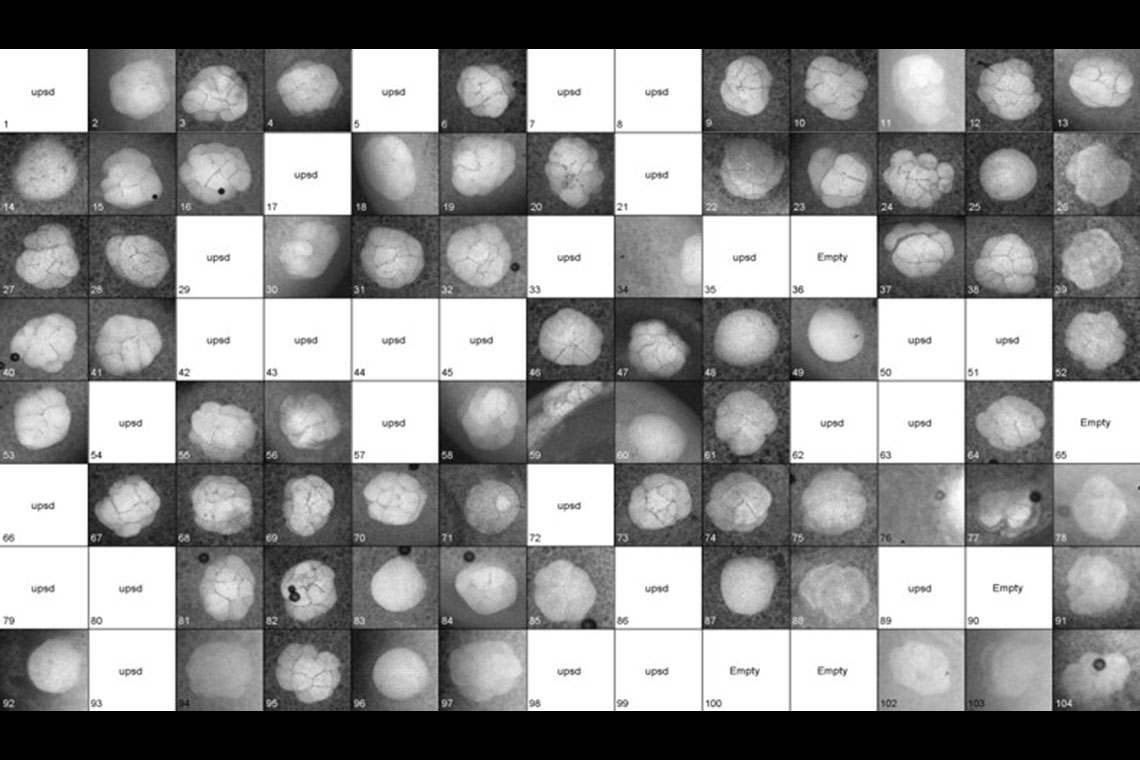

Vollautomatische Bestimmung der Befruchtungsrate von Lachseiern

OCT – ein High-Tech-Verfahren aus der Augenheilkunde, genutzt zur vollautomatischen, dreidimensionalen Erfassung und Analyse des Zellclusters befruchteter Lachseier.

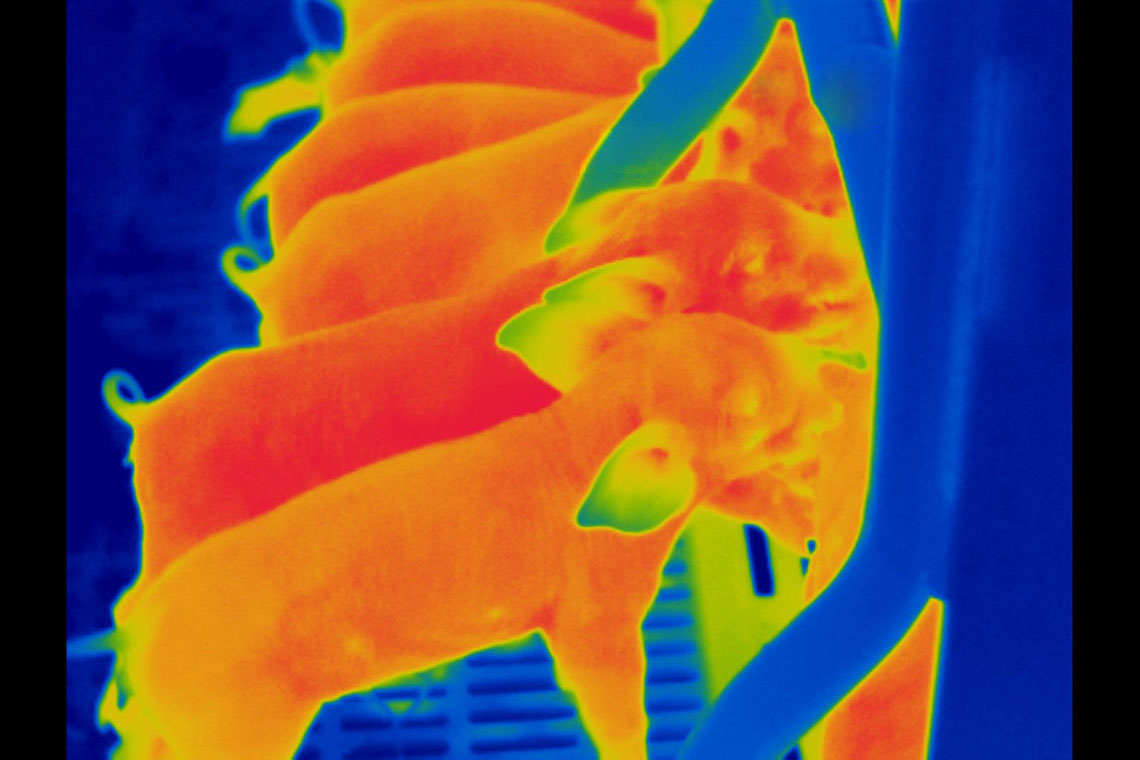

Detektion SINS-assoziierter Veränderungen bei Saugferkeln

Thermografie – Detektion entzündlicher Hautveränderungen neugeborener Saugferkel zur Früherkennung von Haltungs- bzw. Fütterungsdefiziten bei den Elterntieren.